- 时间:2025-09-11

- 来源:湖北省侨联

- 作者:人民网

在第四十一个教师节来临之际,习近平总书记给全国特岗教师代表回信强调,“特岗计划”实施20年来,广大特岗教师积极投身乡村教育事业,扎根三尺讲台,潜心耕耘、默默奉献,展现了人民教师的情怀和担当。

一支粉笔,三尺讲台。有这样一群人,他们坚守教育初心,不断提高教书育人本领,用心用情呵护引导孩子们健康成长,为推进乡村振兴、建设教育强国作出了贡献。近日,本报记者走近8位全国特岗教师代表,聆听他们扎根乡村、潜心耕耘的故事,感受他们的坚守和力量。

——编者

河南省封丘县潘店镇大辛庄小学教师任明杰

从教日记里的初心印记

本报记者黄超

90后乡村教师任明杰(见图①,庞珂摄),喜欢写从教日记。2014年大学毕业后,任明杰只身来到河南省封丘县潘店镇大辛庄小学,担任特岗教师。“屋子那叫一个破啊,真有想要离开的冲动。”当年8月28日的日记,记录了他到校第一天的情景。

面对艰苦的生活环境和简陋的办学条件,任明杰自己动手,清理斑驳的墙面,封上透风的窗户,更新老化的线路……当孩子们拥有了一方新天地,任明杰也爱上了这份工作。

每天的上课心得,任明杰都会记录下来,如今已经完成了280多万字。有学生没有按时完成作业,他没有责备,而是每天早早便坐在教室门口,逐一批改作业。靠着这份韧劲,他引导孩子们养成了良好的学习习惯。

时间久了,他在处理教学、班级管理等工作上更加得心应手:参与班主任基本功大赛,从市赛到省赛,再到国赛;参与河南省名班主任工作室工作,通过微信公众号推送研修成果。在他和同事们的努力下,曾经面临合并的教学点发展成一所乡村完全小学,生源从最初的80余人增至140余人。

如今,任明杰把一部分从教日记放到了名班主任工作室微信公众号上。浏览其中的图文,字里行间,是他一路走来坚守教育初心的见证,更是乡村教育蓬勃发展的印记。

贵州省六盘水市大湾镇海嘎小学教师顾亚

用音乐点亮孩子们的梦想

本报记者吴丹

不久前,贵州省六盘水市钟山区大湾镇海嘎小学发起了一场音乐邀约——“海嘎少年”的夏天音乐会。3个半小时的音乐会,孩子们表演精彩,歌声飞出了大山。这场音乐会的主要发起者顾亚(见图②左一,受访者供图),正是这所村小的老师。

2016年初到海嘎小学的景象,他还历历在目:学校只有1名老师、14名学生;从学前班到小学三年级,轮流换着课本上课。“孩子们非常内向,主动打招呼都会觉得不好意思。”顾亚说。

年少时,顾亚组建过乐队,曾有一个“摇滚梦”。一天,在宿舍弹吉他的顾亚突然发现,很多孩子趴在窗台上看他弹奏——满眼的好奇和向往。他心思一动,“音乐或许能打开孩子们的心门。”

音乐课上,顾亚用吉他伴奏,教孩子们唱歌;课外时间,他和孩子们围坐在操场上,大声歌唱。看到孩子们高兴的脸庞,组建一个乐队的想法由此产生。2017年,学校收到了第一批乐器捐赠。此后,尤克里里、手鼓、吉他、架子鼓和贝斯陆续齐全。2018年,第一支学生乐队“遇”组建起来。

从“遇”到今天的“海嘎少年”,海嘎小学已成立13支乐队。一届届学生,从初入乐队时的低头躲闪,到站上舞台后的落落大方,跃动的不只是音符,更是自信与渴望。去海南文昌见证火箭冲破云霄,在网络春晚舞台上闪闪发光,“海嘎少年”乘着音乐的翅膀,走出大山,探索外面的世界。

山西省临县白家坂寄宿制小学教师王祥如

建一所有色彩的学校

本报记者丁雅诵

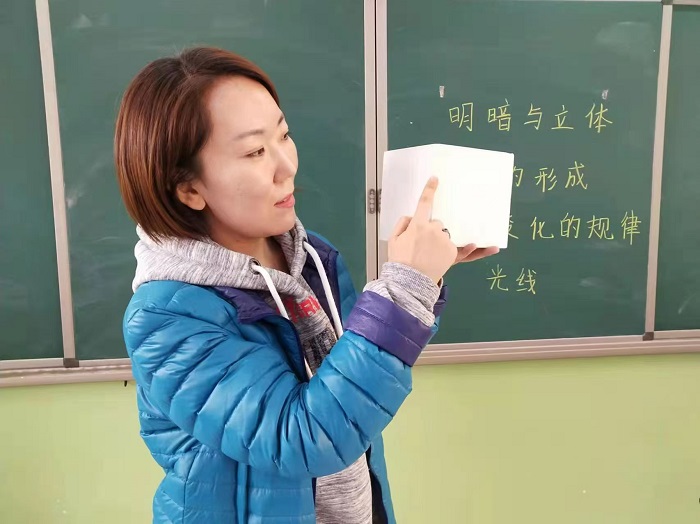

一所乡村学校,一间美术教室,一面海洋主题的背景墙引人注目:泡沫胶制作的海豚、小丑鱼灵动地嬉戏……这是山西省临县刘家会镇白家坂寄宿制小学教师王祥如(见图③,受访者供图)为孩子们精心打造的“海洋世界”。

“当一面面墙壁有了颜色,孩子们的生活就有了色彩。”王祥如说,“我想建一所有色彩的学校,用美术带他们去看见更大的世界。”

2012年大学毕业后,王祥如回到家乡,成为一名特岗教师。“我来到临县湍水头镇黄家沟教学点后,发现自己竟是学校的第一位美术教师。怎样开展教学?”她开始思考。

校园外,古朴的连排窑洞、苍劲的老树、斑驳的拱桥长亭吸引了王祥如的目光。她说:“乡村缺条件,但不缺风景。大自然就是课堂,小画笔也能画出生动的作品。”

于是,王祥如把课堂搬到了学校围墙外的大树下。“孩子们很喜欢画画,总会提前把小手洗得干干净净。”她回忆,“刚开始的时候,他们还不太会画,房子用小方块代替,树冠用小圆圈表示……但我明白,这些简单的勾勒,正是孩子们想用画笔表达的世界。”王祥如说。

来到白家坂寄宿制小学后,除了教绘画、做手工,王祥如继续坚持这样的教学理念。“我希望孩子们的目光能越过重重山峦,抵达更加遥远的世界。”王祥如说。

安徽省霍邱县长集镇中心小学教师张华健

办成乡亲们家门口的好学校

本报记者丁雅诵

每天清晨,站在校门口迎接学生,看着他们背着书包乐呵呵地来;傍晚,目送孩子们离开,和家长聊几句孩子们最近的表现……这些温馨瞬间,是安徽省霍邱县长集镇中心小学校长、特岗教师张华健(见图④,受访者供图)的日常,更是他心头温暖的牵挂。

谈起15年来扎根乡村的经历,张华健说:“最艰难,也最有收获的是我在夏店镇砖佛寺小学的时候。学校之前教育质量一般,课都开不齐,一度面临关停。”张华健清楚,每个孩子都是家庭的未来,一定要把学校办好。

张华健选择迎难而上。他粉刷墙面,改造食堂,完成了厕所“旱改水”;骑着摩托车去镇上印了200张宣传单,挨家挨户做工作……终于,有32名学生重返校园。

“我始终相信,讲台不只在教室里,更应该在大山外、在田野里、在社会中。”秉持这样的理念,从临水镇到夏店镇,再到长集镇,他一次次带领乡村小学的孩子们走进更生动、更广阔的世界。

去县城看电影,学生们目不转睛地盯着银幕,跟随电影情节,时而紧张,时而开心;到省会合肥参加“中国航天日”活动,孩子们走进实验室,科学的种子悄然生根发芽;参加“时光剪影”活动,孩子们用镜头捕捉温馨瞬间,编织温暖记忆……

“我会继续坚守在乡村教育的讲台,办成乡亲们家门口的好学校。我希望做一扇窗、一座桥,引领孩子们去发现世界的丰富与壮美。”对未来,张华健充满干劲。

湖北省竹溪县丰溪镇中心学校教师黄春立

架起家校沟通的连心桥

本报记者吴月

湖北省竹溪县丰溪镇中心学校,地处秦巴山区、鄂渝陕交界处附近。乘大巴车到县城,将近3个小时。2012年,黄春立(见图⑤右一,陆佳宜摄)来到这里,成为特岗教师。

“13年,骑坏了两辆摩托。”黄春立说,这些年,他跑遍了丰溪镇的所有村庄,对500多名学生开展了家访,“每一位家长都不陌生,每一条山路都很熟悉。”黄春立希望通过家访等方式,更好地了解学生,架起家校沟通的连心桥。

他把和学生的互动,都记在了自己的日记里。看到平时不爱说话的小军爱画画,黄春立就在小军的抽屉里放了一盒画笔。不久,他收到了小军的画——怒放的广玉兰,旁边还有一行小字:“老师,谢谢您。”

黄春立给孩子们过集体生日,孩子们看到家长录视频说:“请相信爸爸妈妈永远爱你”,有的孩子悄悄流下了眼泪。“这些小事在心里,像暖炉一样。”黄春立说。

在他看来,一次次和孩子们、家长们的互动,帮助自己更好地因材施教:“我看到了每个孩子的欢愉和烦恼。日常教学中,我会更加注重挖掘他们的优点,让每一个孩子都闪闪发光。”

13年守在大山里,后悔不?有人这样问黄春立。

“怎么会后悔?看着山里娃一批批考上大学,看着昔日学生也成了特岗教师,我这13年,不是‘熬’过来的,是跟着孩子们一起‘长’过来的——长了耐心,长了牵挂,也长了一辈子待下去的念想。”黄春立说。

黑龙江省汤原县香兰镇中学教师王昕欣

照亮孩子们成长成才的路

本报记者闫伊乔

“长大后,你想做什么?”

“我要像妈妈一样,当老师,教学生!”这是黑龙江省汤原县香兰镇中学特岗教师王昕欣(见图⑥左,受访者供图)从小的梦想。

2015年,看了一场特岗教师巡回报告会后,她的内心更加坚定:“我要接过长辈的接力棒,继续投身乡村教育事业。”

那一年,“王同学”回到家乡,成了“王老师”,踏上了那条小时候走过无数次的山路。

学生们英语基础薄弱,学校教学资源有限,如何才能提高学生成绩?从哈尔滨师范大学英语专业毕业的王昕欣率先将AR(增强现实)技术融入课堂,带学生们走进实验室、博物馆,调动大家的学习兴趣。

“亚冬会召开之前,王老师带我们通过视频认识了不少冬季运动项目。如果有外国游客来到我们家乡,大家也会用英语向他们介绍家乡的美。”学生金天美笑着说。

这两天,王昕欣收到了以前带过的学生、哈尔滨金融学院商务英语专业学生吴雨洁发来的信息:“很快我就要参加教师资格考试啦!感谢您激发我的英语优势,以后我也要像您一样,回镇里当一名老师。祝您教师节快乐!”

教师节当天,王昕欣的手机响个不停,都是曾经教过的学生发来的祝福。“照亮孩子们成长成才的路,是我最大的幸福。”王昕欣说。

青海省囊谦县第一完全小学教师王雪莲

海拔3700米的教育坚守

本报记者吴丹

青海省玉树藏族自治州囊谦县第一完全小学,教室窗明几净,王雪莲(见图⑦,受访者供图)站上“云上课堂”授课。

2006年,从湖北沙洋师范高等专科学校毕业,王雪莲心中只有一个方向——去青海,成为国家首批特岗教师中的一员。初到海拔约3700米的校园,头痛、失眠、饮食不适等反应接踵而至。克服高原反应,是王雪莲要上的“第一课”。

学生们注意到了王雪莲的不适。腼腆的卓玛悄悄在她桌上放了一小罐酥油茶,一旁的纸条上是稚嫩的字迹:“老师,喝,治头疼。”另一个男孩多吉,总是在她气喘吁吁时,默默走过来帮忙擦黑板……望着他们红扑扑的脸蛋、明亮亮的眼睛,王雪莲内心坚定地说:“我一定要坚持下去。”

最初,作为学校第一位英语特岗教师,王雪莲一人承担了两个年级9个班的英语教学任务。学生英语基础薄弱,常常看着课本上的单词发愣。

一次,看到学生在课间摆弄小草,王雪莲心里一动,“山里的孩子对草木最熟悉,或许草木能激发他们学习英语的兴趣。”于是,“小草拼单词”成为低年级英语课的固定学习环节。

这些年,送走一届届毕业生,王雪莲见证着高原的孩子成为教师、医生、军人,还有学生毕业后回到高原。“陪伴孩子们长大,这是我最珍贵的礼物。”王雪莲说。

云南省贡山县独龙江乡中心学校教师赵浩兰

在学生成长中找到坚持的意义

本报记者黄超

云南省怒江傈僳族自治州,高黎贡山与担当力卡山之间,独龙江奔腾向南。清晨的贡山独龙族怒族自治县,独龙江乡中心学校书声琅琅。

从丽江师范高等专科学校(今为丽江师范学院)毕业后,赵浩兰(见图⑧左,受访者供图)通过“特岗计划”招聘,来到这所藏在大山褶皱里的学校。“记得开学那一天,我特意早起迎接学生。一看才10名学生,校长笑着说,‘你班上的全报到了。’”赵浩兰以为,学生少会轻松点,真开始上课却犯了难。

没有专任老师,课表上的很多课没法开。她主动接下英语课,在宿舍一次次练习字母和单词发音。上劳动课,就把宿舍的锅灶搬出来,带孩子们学习做饭的常识,动手操作。赵浩兰还从网上买来植物种子,与学生一起种,一起观察。

课程虽开起来了,但挑战不止于此。“独龙江乡的老师教的不仅仅是知识,教的是独龙江乡的未来。”校长的一句叮嘱,赵浩兰时刻记在心里,呵护着每个孩子的健康成长。阴雨天,给孩子们烤干湿漉漉的鞋子;秋天,带孩子们去打草果……“赵老师教会了我很多事,她的手像妈妈的手一样暖。”学生木秋艳说。在孩子们的日渐成长中,赵浩兰看到了坚守的意义。

独龙江常年降雨,尤其4、5月强雨季,山体滑坡是常有的事。但家访是雷打不动的。在赵浩兰看来,聊聊孩子在家的状况,问问有没有困难,是引导家长重视教育的好办法。

除了赵浩兰,学校还有一批年轻人通过“特岗计划”走上讲台,他们见证山乡巨变的同时,更是一个个火种,为梦想点灯。

武汉市侨联

黄石市侨联

十堰市侨联

宜昌市侨联

襄阳市侨联

鄂州市侨联

孝感市侨联

荆州市侨联